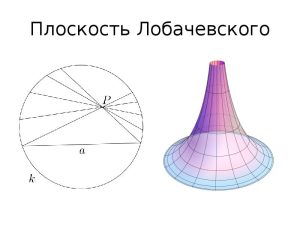

В 1820-х гг. профессор и будущий ректор Казанского императорского университета Николай Иванович Лобачевской предложил геометрическую систему, в которой из пяти постулатов Евклида использовались только четыре. Модель была рабочей, внутренне непротиворечивой, но описывала пространства с отрицательной кривизной, как если бы наблюдатель оказался по ту сторону выпуклого зеркала. Ученые в XIX в. использовали геометрию Лобачевского только для решения теоретических задач в математике.

Но повлияла работа Лобачевского и на писателей. Геометрия Евклида 2000 лет строилась на аксиомах, которые можно было наблюдать, которые можно было проверить на листе бумаги. Лобачевский создал свою систему в воображении, он описывал не то, что видел исследователь, а то, что МОГЛО бы существовать, не нарушая собственных законов. Эта идеи привлекла писателей и философов.

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881)

Фёдор Михайлович Достоевский математикой занимался в 1830-е годы, когда учился в Главном инженерном училище. Но с идеями казанского геометра, скорее всего познакомился позднее. В 1866 году была опубликована статья Германа Гельмгольца «О происхождении и значении геометрических аксиом» (1866 г.). В ней автор писал о философском значении последних математических открытий.

В романе «Братья Карамазовы» для героя Ивана Карамазова существует мир «евклидовый» и «неевклидовы». Под «евклидовым» Иван Карамазов понимает воспринимаемый нами трёхмерный мир и линию времени. Это место, в котором, по его словам, «нет виноватых и одно проистекает из другого». Для Достоевского, вообще, была характерна гностическая мысль о том, что окружающий нас мир – скверное местечко. А вот души, по мнению Достоевского, как раз принадлежат миру неевклидовому. В 1870-х годах в своей тетради Достоевский делал сложные теологические записи, в которых постоянно встречаются слова «треугольник», «параллельные прямые», «бесконечность» и т.д.

Попытки писателя черпать вдохновение в работах учёных увенчались успехом. Физик Альберт Эйнштейн, по воспоминаниям Александра Мошковского говорил следующее: «Достоевский дал мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!»

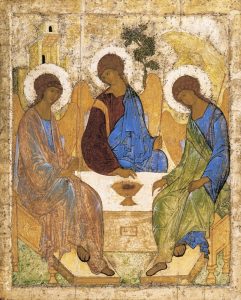

Не только Достоевский, а вообще христианские авторы интересовались геометрией Лобачевского. Например, философ отец Павел Флоренский, когда изучал русскую иконографию, писал о том, что пространство иконы – это и есть неевклидово пространство. Дело в том, что в русской иконописи часто используется обратная перспектива. В нашем мире невозможно увидеть три грани куба, когда смотришь на его лицевую сторону. Но это «воображаемое пространство» художники создают на иконах, чтобы изображение как бы охватывало зрителя.

Обратная перспектива на иконе «Троица» Андрея Рублёва

У Музея истории Казанского университета есть целый подкаст о том, как идеи Николая Лобачевского влияли на писателей. Послушать его можно по ссылкам.